Inhalt

1. Spina bifida

2. Hydrocephalus

3. Urologische Besonderheiten

4. Links

1. Spina bifida

1.1 Definition

- spina = lateinischer Begriff für den hinteren Dornfortsatz des

Wirbelkörpers

- bifida = zweigeteilt

1.2 Entstehung und Ursachen

- Bildung des Rückenmarks verläuft innerhalb der ersten Phase

der Schwangerschaft über mehrere Etappen:

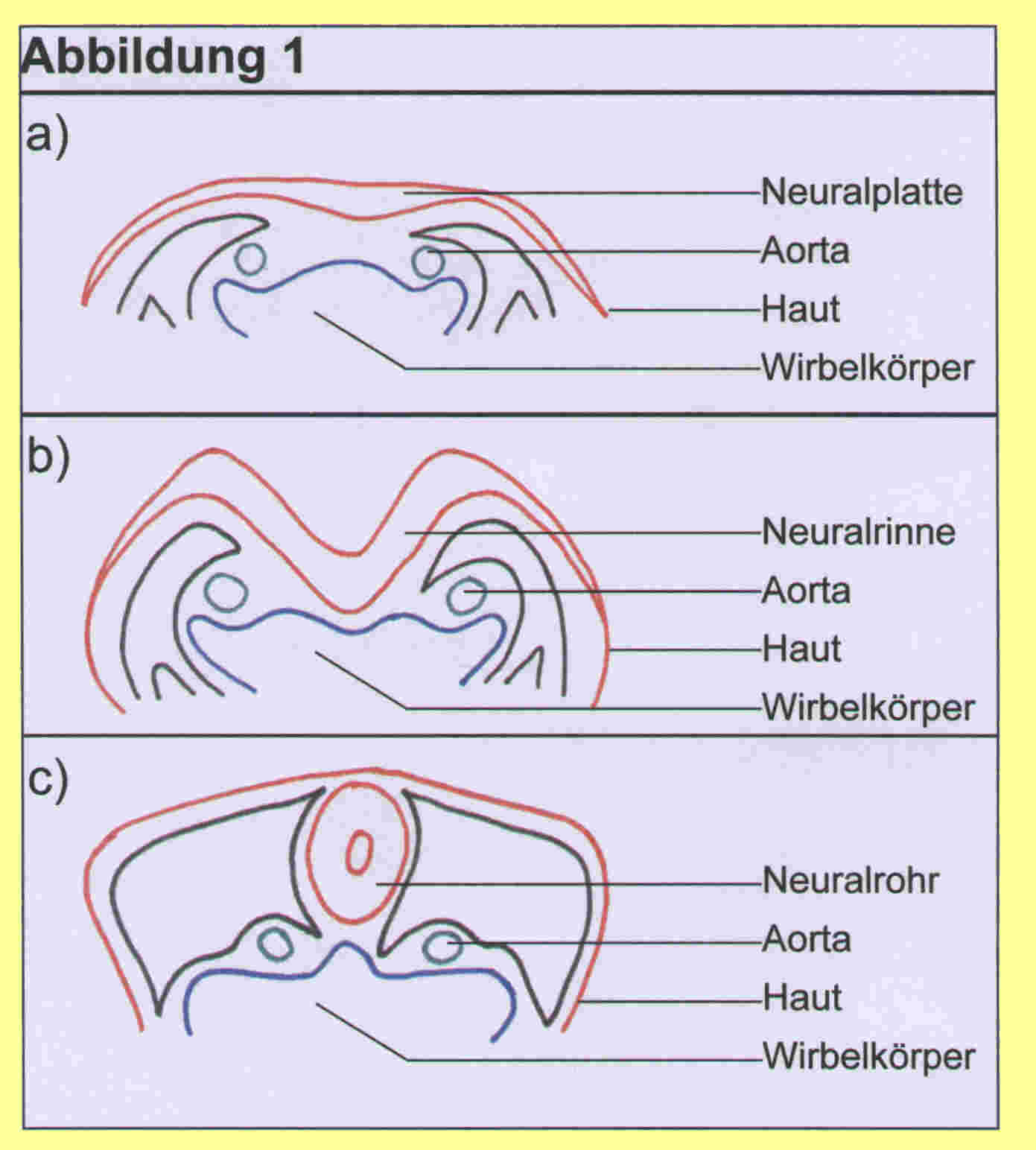

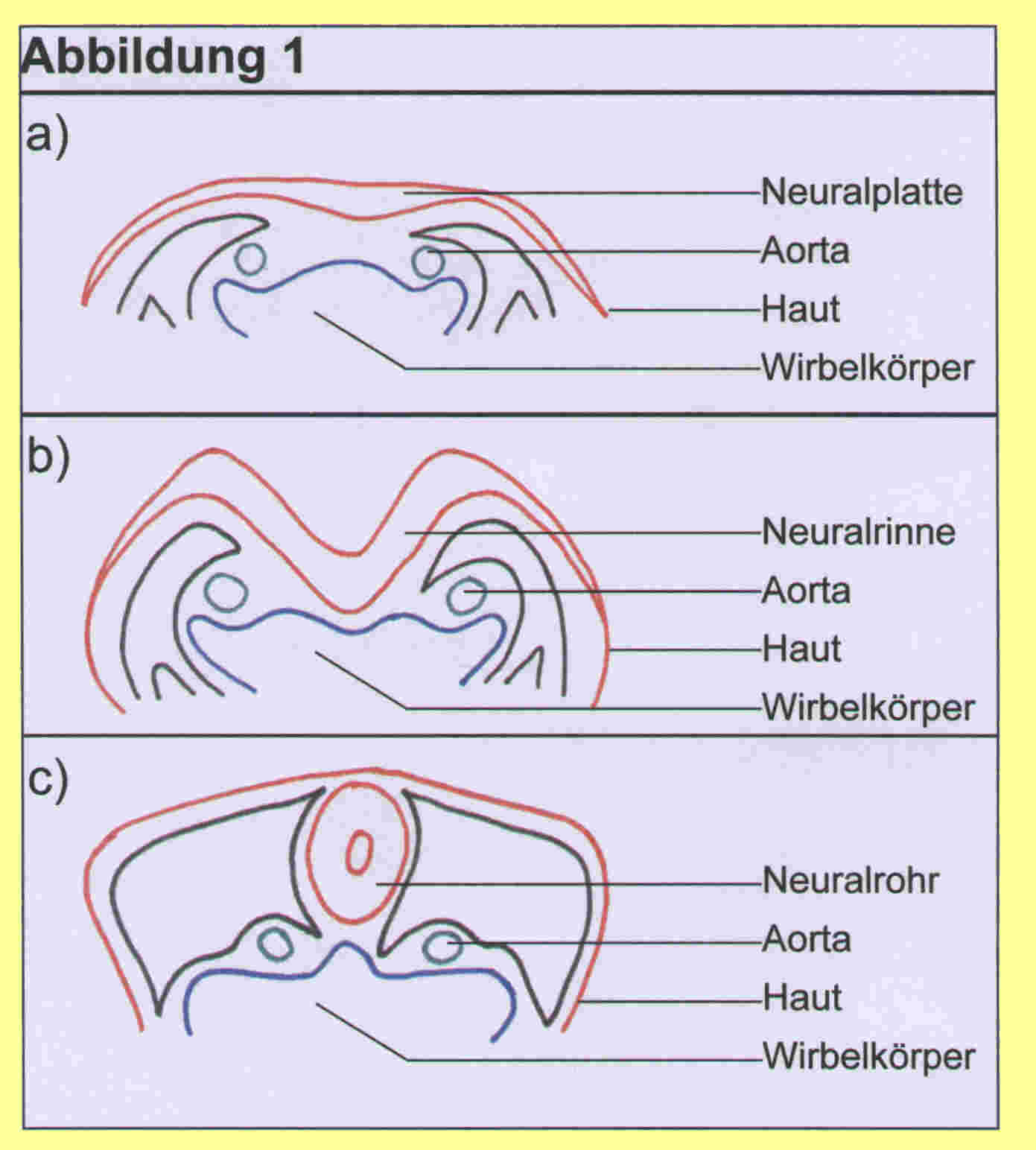

- a) Zuerst bildet sich Neuralplatte (siehe Abbildung 1 a)

- b) die sich daraufhin in sogenannte Neuralrinne (siehe Abbildung

1 b) verändert

- c) und schließlich bis zur 4. Schwangerschaftswoche zu einem

Neuralrohr (siehe Abbildung 1 c) wird.

- schließt sich das Neuralrohr nicht vollständig, so bleiben

Wirbelkörper offen und es bildet sich eine Spina bifida

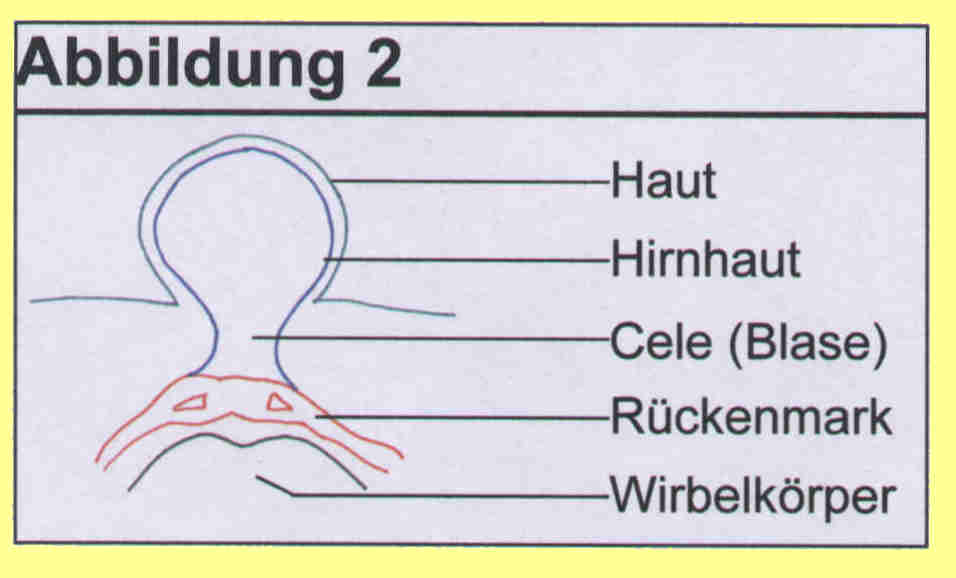

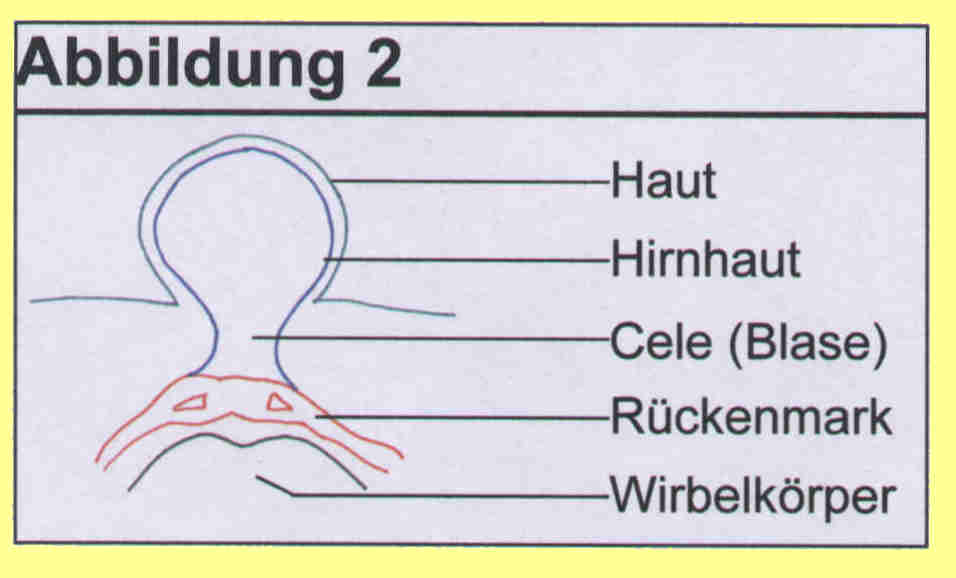

1.3 Meningocele

- einfachere Form der Spina bifida

- Häute um das Rückenmark (Meningen) sind durch

den Druck des Hirnwassers vorgestülpt und bilden Blase (siehe

Abbildung 2)

- Blase (Cele) kann operativ entfernt werden

- in den meisten Fällen bleiben keine Behinderungen

zurück

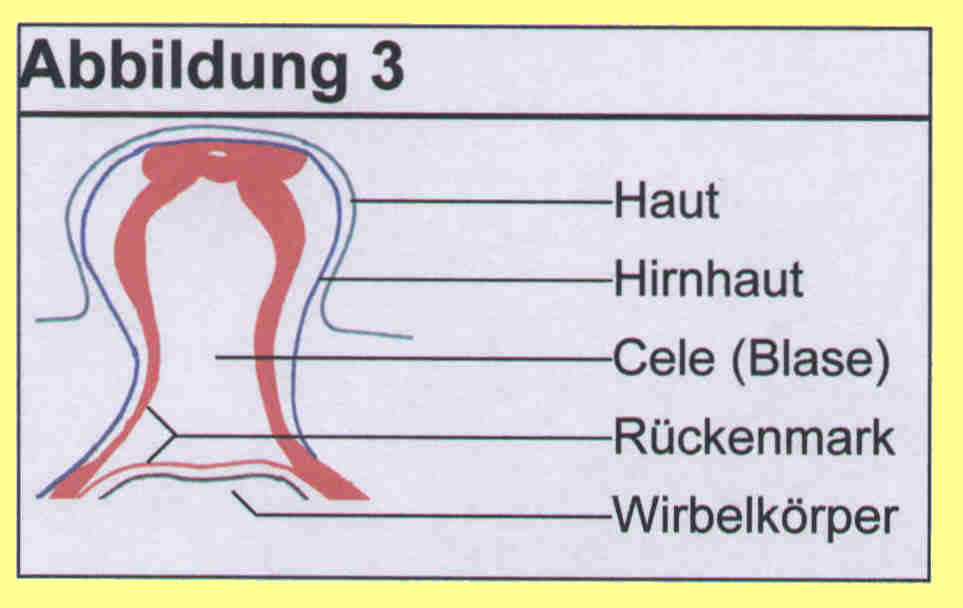

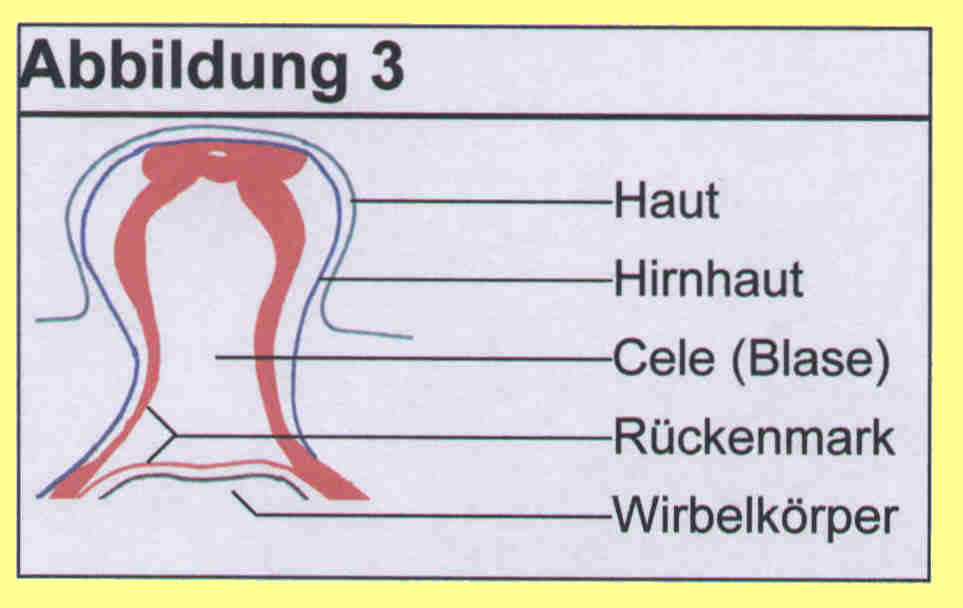

1.4 Myelomeningocele

- schwerere Form der Spina bifida

- Rückenmark (Myelon) liegt offen und Hirnwasser kann

ausfließen (siehe Abbildung 3)

- Nervenstränge werden geschädigt

- operativer Verschluss ist erste Maßnahme, Wiederherstellung

der Nervenfunktionen ist jedoch nicht möglich

- es resultieren Bewegungsstörungen der unteren Extremitäten

bis hin zur Querschnittlähmung

- in betroffenen Extremitäten ist kein Gefühl

und die Steuerung von Blase und Mastdarm sind beeinträchtigt

Formen der Myelomeningocele

- drei mögliche Formen der Myelomeningocele, die sich

auf die Lage der cele beziehen

- Cele im Halswirbelbereich: cervikale Lähmungen

(sehr selten)

- Cele im Brustwirbelbereich: thorakale Lähmungen

- Cele im Lendenwirbelbereich: lumbale Lähmungen

- Cele im Kreuzbeinbereich: sakralen Lähmungen.

Thorakale Lähmungen

- komplette Querschnittlähmung

- schlaffe Beine liegen in "Froschhaltung"

- häufig Kyphose im Lendenwirbelbereich (Hilfsmittel: Stützmieder,

kann später operativ korrigiert werden)

- Krankengymnastik sollte frühzeitig einsetzen, um Beweglichkeit

zu fördern

- Stütz- oder Gehapparat ermöglichen Stehen und teilweise auch

Gehen

- meistens Rollstuhlabhängigkeit

Lumbale Lähmungen

- Ungleichgewicht der Muskeln im Hüftbereich, woraus Hüft-Fehlstellungen

resultieren

- operative Muskeltransplantationen und Richten der Hüfte sind manchmal

notwendig

- nach OP ist teilweise selbständiges Gehen mit Hilfsmitteln möglich

Sakrale Lähmungen

- vor allem Behinderung der Füße

- Fußfehlstellungen können durch orthopädische Maßnahmen

korrigiert werden, teilweise ist OP notwendig

2. Hydrocephalus

2.1 Definition

- Hydrocephalus = "Wasserkopf"

- meint eine Störung des Hirnwasserkreislaufs

- 50% aller Menschen mit Hydrocephalus weisen zusätzlich

eine Spina bifida auf

- 75% aller Menschen mit Spina bifida weisen zusätzlich

einen Hydrocephalus auf

-

2.2 Entstehung

- entsteht durch einen Überdruck im Kopf, der wiederum

aus einer gestörten Regulierung des Gehirnwasserkreislaufs resultiert

- Gehirn und Rückenmark werden von Liquor (Gehirnwasser

umspült, welches das Nervengewebe gegen Erschütterungen schützt

- ein gestörter Abfluss des Gehirnwassers führt

zu einer Ausweitung der inneren Hirnhohlräume, so dass das Gehirn zusammengedrückt

wird

- tritt Hydrocephalus pränatal oder beim Säugling

auf, so ist der Schädel noch nicht gefestigt und es kann zu Schädelverformungen

(vergrößerter Kopfumfang) kommen

2.3 Ursachen

- Gehirnblutungen während der Geburt

- Entzündungen, wie zum Beispiel Hirnhautentzündung

- Blutungen nach der geburt

- Virusinfektion der Mutter während der Schwangerschaft (z.B. Röteln,

Toxoplasmose)

- Keimschädigung bei den Eltern

- Tumore

- Begleiterscheinung bei Spina bifida

2.4 Symptome

Symptomatik beim Neugeborenen

- Abweichen des Kopfumfangs

- Verbreiterung der Schädelnähte

- Vergrößerung und Vorwölbung der großen Fontanelle

- Abzeichnung der Venen am Schädel

- Hervortreten der Augäpfel mit nach unten kippenden Pupillen, die

teilweise durch das untere Lid verdeckt sind (Sonnenuntergangsphänomen)

- allgemein verzögerte Entwicklung

- Teilnahmslosigkeit, Erschöpfung, Unbeweglichkeit

2.5 Maßnahmen

- Ventil reguliert Druck des Gehirnwassers und verhindert einen Rückfluss

- überschüssiges Gehirnwasser aus einer Hirnseitenkammer wird

über einen Schlauch

- entweder über die Halsvene in den rechten Vorhof des Herzens

(atrialer Shunt)

- oder unter der Haut entlang in die Bauchhöhle (peritonealer

Shunt)

- Ventil muss ständig überwacht werden

- typische Zeichen einer Krise: Kopfschmerzen, Erbrechen, Bewusstlosigkeit,

Schielen, schiefe Kopfhaltung, Nackensteife

3. Urologische Besonderheiten

3.1 Formen

- komplett inkontinente Blase mit schlaffem Schließmuskel und schlaffem

Blasenmuskel

- sog. Durchlaufblase

- stellt keine Gefahr für oberen Harntrakt dar

- komplett inkontinente Blase mit spastischem Schließmuskel

- sog. Überlaufblase

- große Gefahr für die Nieren

- ständiger Druck auf Harnleiter führt zu Rückfluss

des Urins in die Nieren und zu Ausstülpungen der Blasenwand nach

außen (Pseudodivertikel)

- es treten wiederkehrende Harnwegsinfekte auf, die auf Dauer die

Nieren und ihre Funktionen schädigen

3.2 Untersuchungmethoden

- Sonographie der Nieren

- Bestimmung der Nierengröße (Wachstumsbeobachtung)

- Bestimmung der Restharnmenge

- Miktionscysturogramm

- Bestimmung der Blasenkapazität

- Überprüfung des Urin-Rückflusses in die Harnleiter

- Möglichkeit der Blasenentleerung

- Bestimmung des Restharns

- Beschaffenheit der Blasenwandmuskulatur

- Betrachtung der Harnröhre

- radiologische Untersuchung der Nieren

- Zustand der Nieren

- Nierenfunktion

- Abflussverhältnis in den Harnleitern

- Urodynamik

- Druckmessung der Blase während Füllung und Entleerung

- Bestimmung des Harnflusses und der Harnmenge

- Innervierung des Beckenbodens und des Blasenschließmuskels

- regelmäßige Untersuchung des Urins

- Bestätigung oder Ausschluss von Harnwegsinfekten

- Isotopennephrographie

- Bestimmung der Nierenfunktion

3.3 Therapie

- bei Durchlaufblase

- künstlicher Verschluss des Schließmuskels

- Katheterisierung

- bei spastischen Blasenmuskeln

- Blasenvergrößerung und Einbau eines künstlichen

Schließmuskels

- bei Überlaufblase

- System der Einmalkatheterisierung

4. Links

Wichtiger

Hinweis!

Meiner Meinung nach sehr interessante Seiten

zum Thema Spina bifida und Hydrocephalus sind:

Kennen Sie ebenfalls

gute und interessante Seiten zu diesem oder einem anderen Thema

dieser Seite?

Schicken Sie sie mir hier:

|